観音渕中世供養塔群とは

鹿屋市下高隈町の山あいに口を開く天然の洞窟に、鎌倉時代から戦国時代にかけて建てられた供養塔がまとまって残るのが観音渕中世供養塔群です。まず迎えてくれるのは清冽な湧水の水くみ場。ひと口飲めば柔らかな名水であることがわかり、地元の方がひっきりなしにポリタンクを持って訪れる理由にも頷けます。水くみ場脇の階段を2〜3分上ると洞口に到着。観光整備は最小限ですが、その素朴さがかえって時代の気配を濃く伝え、私自身は溝ノ口洞穴以上に心を揺さぶられました。

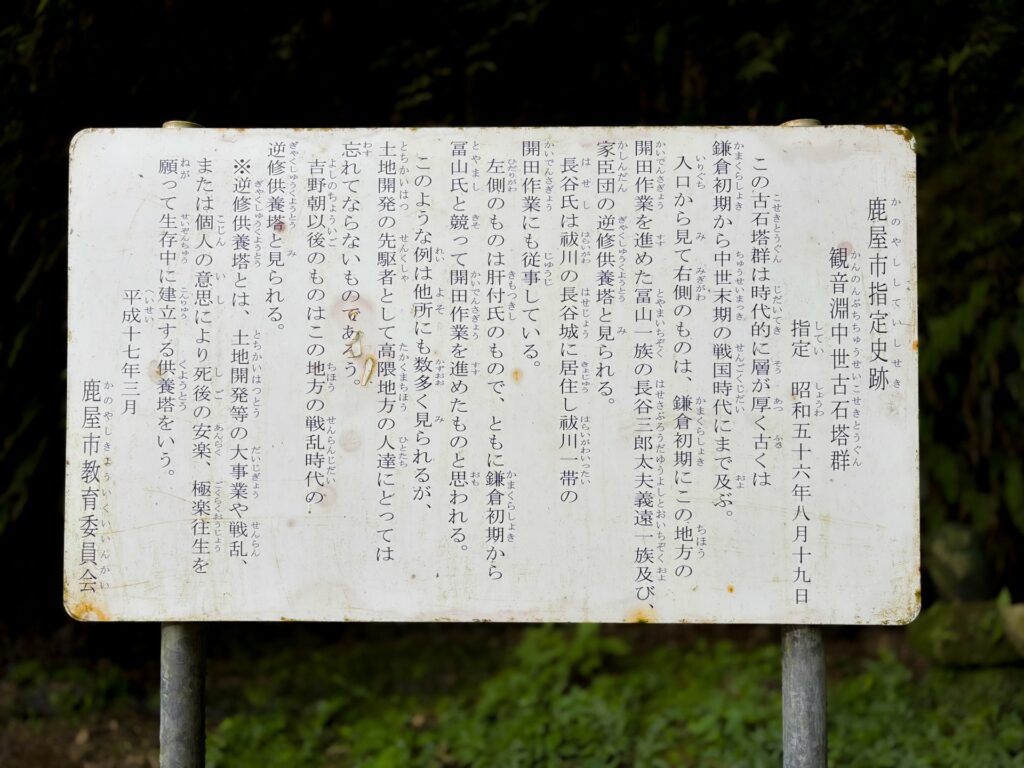

中世の供養塔と石造文化

洞内に点在する供養塔は、先祖供養や戦乱・疫病の犠牲者の追善、路傍安全を願って建立された中世石造物です。南九州では火山性の石材を用いた五輪塔・宝篋印塔・板碑風の石塔などが各地に残りますが、風雨にさらされにくい洞窟内に群として現存する例は貴重。石肌の風化や刻文の痕跡から、長い歳月と人々の祈りが読み取れます。地名に「観音」を冠する通り、観音信仰や修験の行場だった可能性も高く、水・岩・闇という自然要素を神聖視する南九州特有の自然信仰の層が重なっているように感じられます。

名水と水神信仰が息づく湧水

洞窟下の湧水は古くから名水として知られ、今日も地域の暮らしを支えています。清水の湧出はしばしば水神・龍神への信仰を生み、供養塔の建立や観音信仰の受容と結びついてきました。旅人にとっては喉を潤すだけでなく、土地の信仰史を体感できる入口。持参のボトルで分けてもらい、感謝の気持ちで水場を清潔に保つのがマナーです。

洞窟参拝・鑑賞のポイント

水くみ場から洞口までは短い上りですが、苔や落葉で滑りやすい箇所があるため歩きやすい靴がおすすめ。洞内は自然のままの足場で薄暗く、懐中電灯があると細部の意匠を見やすくなります。また、洞窟に入ると真夏でもとても涼しくクーラーがかかっているかのようです。石塔には触れず、フラッシュ撮影を控えるなど保存への配慮を。静けさが魅力の場所でもあるので、大声を出して騒ぐことを控えるなど他の参拝者や地域の方への思いやりを忘れずにしましょう。

アクセスと巡り方のコツ

市街地から車で向かうのが現実的です。現地は大規模な案内が少なく、最終アプローチは狭路になる区間もあるため無理のない車両で。駐車は道路を挟んだ向かい側に空き地があるので周辺の迷惑にならない場所を選び、路上駐車は避けましょう。見学は日中が基本。雨後は地面が滑りやすくなるため、天候にも留意を。湧水で手を清め、洞口で一礼してから入ると、空気が変わるのを感じられます。

周辺観光と組み合わせたいスポット

車で足を延ばせば、四季の花が楽しめる鹿屋バラ園や海景の気持ち良い霧島ヶ丘公園、平和学習に最適な鹿屋航空基地史料館など、性格の異なる見どころが揃います。ランチは鹿屋の黒豚や鰹文化を味わえる食事処が選び放題。史跡の静謐さと、花・海・食の賑わいを組み合わせると、旅の満足度が一段と上がります。

まとめ

観音渕中世供養塔群は、名水の湧く谷と天然洞窟、そして中世から続く祈りがひとつの場で出会う、鹿屋ならではの「静かな名所」です。観光の派手さはありませんが、石に刻まれた時間は雄弁。湧水で喉を潤し、足元に気を配りながら静かに石塔に向き合えば、南九州の信仰と暮らしの深さに触れられます。混雑が苦手、丁寧に旅を味わいたい方にこそ勧めたい場所です。

マップと情報

| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市下高隈町 |

| 駐車場 | 有り 無料 |

| 公式サイト | 鹿屋市観光係 |