大正大噴火と黒神埋没鳥居の歴史

1914年1月12日に発生した桜島の大正大噴火は、日本の火山災害史に残る大噴火でした。

火山灰や軽石が大量に降り注ぎ、黒神地区ではわずか1日で2メートル以上の火山灰が積もり、当時の鳥居はほとんど埋没。

さらにこの噴火で流れ出た溶岩が海を埋め立て、桜島は大隅半島と陸続きになったといわれています。

こうして残された鳥居は、自然の脅威と共存してきた人々の歴史を象徴する存在として、今も訪れる人々に当時の災禍の大きさを伝え続けています。

黒神げんき塾で歴史を学ぶ

鳥居の入り口には「黒神げんき塾」という資料館があり、噴火当時の記録や写真、解説資料を通じて、当時の人々の生活や災害の規模を学ぶことができます。

鳥居を見る前に立ち寄ると、現地の歴史をより深く理解できるでしょう。

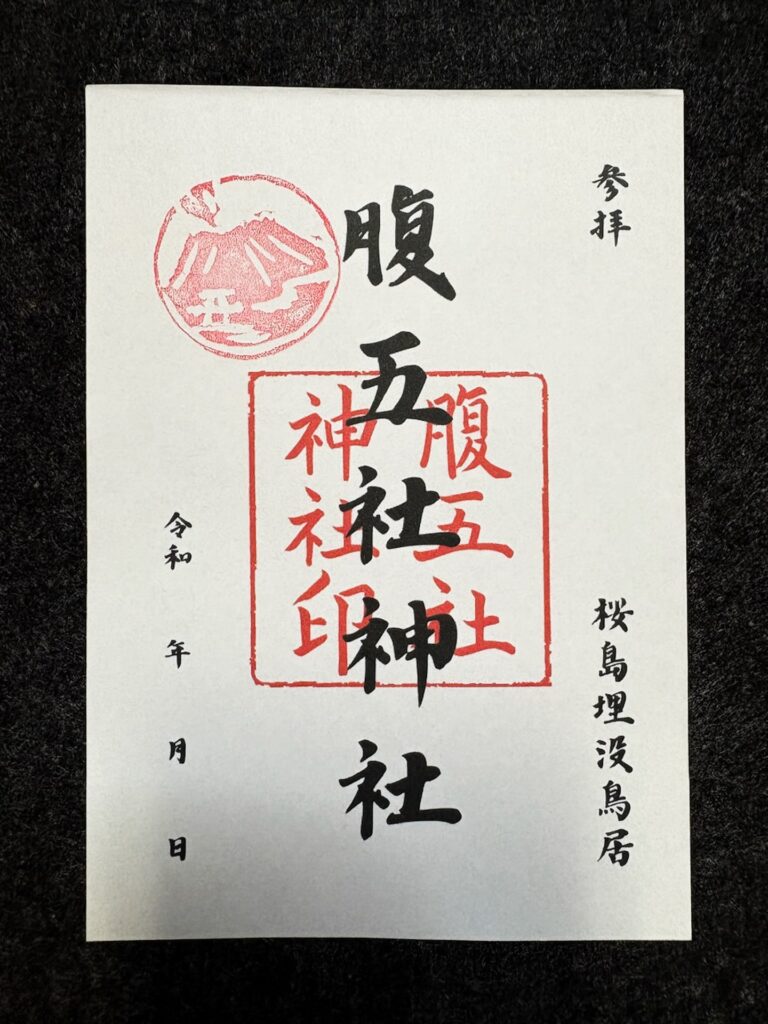

腹五社神社としての現在

埋没鳥居はもともと腹五社神社の一部であり、鳥居の奥へ進むとコンクリート造りの本殿があります。

この本殿は噴火後に再建されたもので、避難施設としての機能も意識して造られたと考えられる、神社としては珍しい構造です。

御朱印と参拝

訪問者が増える観光スポット

かつては知る人ぞ知る場所でしたが、近年は国内外からの観光客も訪れる人気スポットとなっており、訪問時にも海外からの旅行者の姿が見られました。

中学校の敷地を抜けて本殿に向かうという珍しいアクセスも印象的です。

おわりに

黒神埋没鳥居は、大正大噴火の記憶を現代に伝える貴重な遺構。

桜島観光の際には、鳥居と資料館を訪れ、自然災害の脅威とそこに生きる人々の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。

マップと情報

| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市黒神町 |

| 駐車場 | 有り 無料 |